连平上坪谢氏现存最早的清代地契

纸张容易受潮,而且易燃,保存不当难免被虫蠹蚀,加上改朝换代、观念更迭,在多雨的连平民间,能留存至今的古代私人契约文书是很少见的。2018年连平大湖修缮何新屋时,在楼阁墙体中意外发现一箱清朝乾隆至咸丰年间毛边纸契约(含田契、屋契、山地契、坟地契等,多与乡绅何望成有关),是连平境内为数不多的纸质文献遗存。明清时期,我们连平上坪谢氏视族谱为圣物,每次修谱仅印行十余套,受谱者皆为族长、房长,多数人都没机会查阅族谱。正是这种至高无上的神秘性,族谱中记载的很多史料得以保存至今,比如上坪地契。

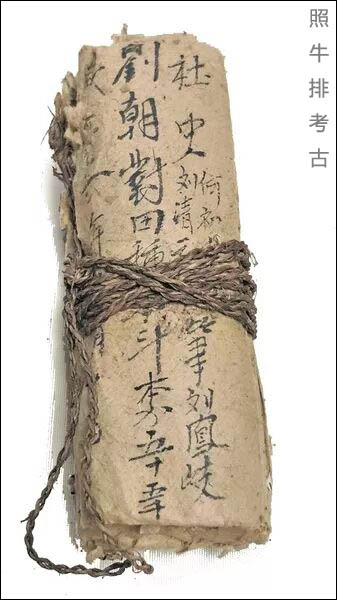

▲大湖何氏用麻绳捆扎的清代契约

自1753年的乾隆四修谱开始,上坪谢氏先祖在族谱中新增了族内的地契内容,约有40余份,立契时间最早可上溯至清初顺治年间,道光五修谱时仍在新增地契。在封建时代,土地是老百姓的命根子,是财富的象征,土地买卖司空见惯,民国以前在上坪民间可能存有海量的地契实物。在土地革命和土改以后,契约成了废纸被付之一炬,1993年的七修谱也彻底删除了老族谱中的地契和蒸偿田种记载。但从历史的角度看,因为收录在族谱中而幸存的地契还是挺有研究价值的。照牛排挑选谱中几乎是最早的一份契约,看老祖宗当时都讲了啥。

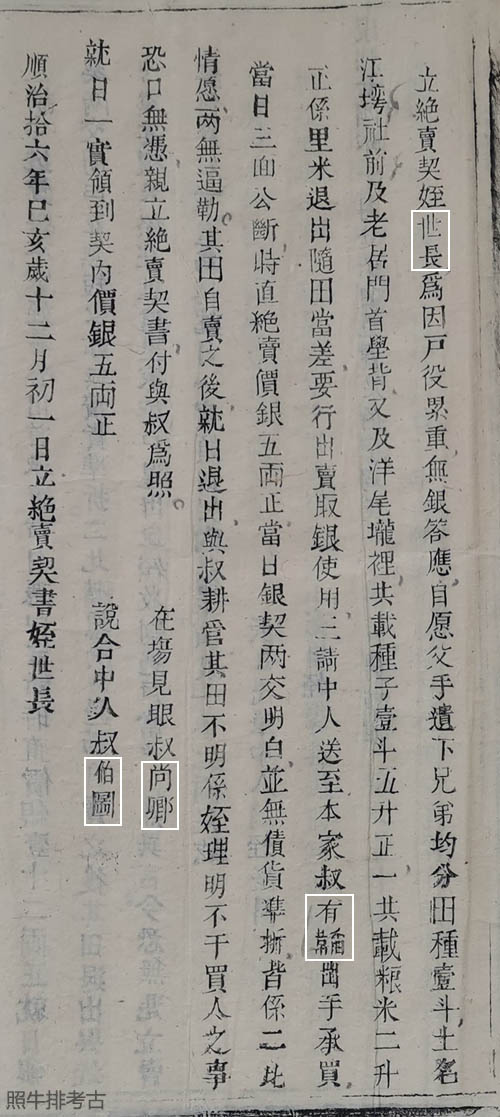

▲连平上坪谢氏现存最早的地契

立绝卖契侄世长,为因户役累重,无银答应,自愿(将)父手遗下、兄弟均分田种一斗(土名“江塆社前”,即象岭岗塆),及老居门首壆背,又及洋尾垅里,共载种子一斗五升正。一共载粮米二升正,系里米,退出随田当差,要行出卖,取银使用。请中人送至本家叔有韬出手承买。当日三面公断,时值绝卖价银五两正,当日银契两交明白,并无债货准折,皆系二比情愿,两无逼勒。其田自卖之后,就日退出与叔耕管。其田不明,系侄理明,不干买人之事。恐口无凭,亲立绝卖契书付与叔为照。就日一实领到契内价银五两正。

在场见眼 叔 尚卿

说合中人 叔 伯图

顺治拾六年(1659年)己亥岁十二月初一日 立绝卖契书 侄 世长

这是清朝初年的田契文书,涉及土地买卖的细节,绝卖契就是完全买断。侄子谢世长因为缺钱,向叔叔谢有韬出售田产,见证者是叔叔谢尚卿和谢伯图。根据我的经验,这一时期名字带“世”字的多为复渊公十世孙,于是在族谱中很快查到契约中的这些祖公。有韬公(生于1603年)是辉公二房朝佣公的曾孙,1637年时曾被连平首任知州牟元善举为约正,勤劳奉公。1657年时被族人举为房长,曾捐资修祠修庵。世长公有两位,一位是辉公二房古坑围明炅公的曾孙(生于1615年,徙赣州,子回籍),另一位是新屋厦朝应公的玄孙(徙象州)。尚卿公是辉公二房朝例公的曾孙,伯图公是辉公二房朝化公的曾孙。

“种子”,是用来衡量土地面积大小的一种单位。不同土地(如肥田、瘠田)的播种密度不同,一块地需要播种多少种子,能直观地反映这块地的实际面积和肥沃程度。在官方鱼鳞图册或民间契约中,用“种”来登记土地面积,比用“亩”更直观,因为它同时考虑了面积和土地等级。“田种一斗”,是指这块田需要一斗种子来播种。

“粮米”,是这块土地在官府册籍上被登记、认定的应纳税额。照牛排考古www.ZhaoNiuPai.com/KaoGu

“里米”,是明清时“里甲”制度下需要缴纳的税粮(实物税)。

“退出随田当差”,是指卖方(侄世长)将这份田产所附带的所有政府赋税和徭役责任,随同田地本身一同转移给买方(叔有韬)。

“中人”是中国传统民间契约中的交易中介、见证人和担保人。中人帮助买卖双方牵线搭桥,一般由当地有信誉、有地位的长者、乡绅或亲友来担任,避免双方反悔或制造纠纷。一旦发生纠纷,中人也是首要的调解人。交易完成后,中人一般会按约定俗成的比例收取“中资”或“说合钱”。

整份契约看下来,事情清晰明了。世长公的田产继承自父亲,兄弟分家后自己分得一份,因为清朝顺治年间朝廷赋税太重难以承担,只好卖出一部分田地。托叔叔伯图公说合,并在叔叔尚卿公的见证下,买卖双方自愿达成公平交易,一手交钱、一手交绝卖契。从此以后这几块地的收成及相关的赋税徭役与世长公无关,但该田产在出售前产生的任何欠款由世长公处理,与买家无关。

为避免后代纠纷,在立契将近一百年后,这份绝卖契与族中其它40多份田产契约被收录在乾隆年间的《连平州上坪谢氏四修族谱》中。如今,这份契约已有366年历史。